Pas de vague

NY No Wave, proclame une compil de première classe que j’ai depuis pas très longtemps.

No Wave, kézako? Un courant qui se définit comme “non-quelque chose”, ça doit pas ressembler à grand chose. Pour les amateurs des années 1978-1983, ça évoquera certainement 2 appelations, la fameuse New Wave (qui veut dire tout et rien selon les contextes, mais tout le monde connait the Cure), et la cold wave au public plus restreint (fan des Sisters of Mercy, si tu nous regarde…). Il serait facile et assez journalistique de dire que la No wave vient prendre place quelque part ENTRE ces 2 là. Donc ce serait mon genre de le faire. Mais ce serait une erreur. D’autant que l’appellation vient d’une compil lancée par Brian Eno, titrée No New York.

No Wave, kézako? Un courant qui se définit comme “non-quelque chose”, ça doit pas ressembler à grand chose. Pour les amateurs des années 1978-1983, ça évoquera certainement 2 appelations, la fameuse New Wave (qui veut dire tout et rien selon les contextes, mais tout le monde connait the Cure), et la cold wave au public plus restreint (fan des Sisters of Mercy, si tu nous regarde…). Il serait facile et assez journalistique de dire que la No wave vient prendre place quelque part ENTRE ces 2 là. Donc ce serait mon genre de le faire. Mais ce serait une erreur. D’autant que l’appellation vient d’une compil lancée par Brian Eno, titrée No New York.

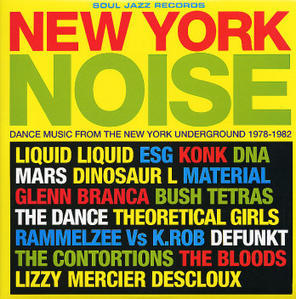

Un type dont je ne connais strictement rien écrit sur son site que la no wave serait définie par une démarche de déconstruction des formes classiques du rock. D’où cette phrase audacieuse où il qualifie la no wave de démarche “anti-esthétique”. Pour la volonté de faire sortir le rock de sa rockitude établie, c’est clair. Pour l’anti-esthétisme, j’ai du mal à le suivre, ou alors il y met un sens très particulier que je n’ai pas saisi. Une autre compil tout aussi bonne rassemble des titres de no wave. Elle s’appelle New York Noise, et elle est sortie sur ce label dont je ne finirai jamais de chanter les louanges, Soul Jazz records (en fait il y a même 3 volumes).

Ca nous dit 2 choses. D’abord ça enfonce le clou : même si l’autre théoricien voit des liens avec les Stooges ou Einsturzende Neubaten, il est clair que la bannière No Wave est restreinte à une petite communauté d’artistes qui se fréquentaient à New York dans les années 1977-1980. Ce qui n’empêche pas des proximités sonores avec Détroit ou Berlin, pour en rester aux 2 mêmes exemples. Et ça nous dit aussi que le bruit joue un rôle dans ce fameux courant. D’où, peut-être, le côté “anti-esthétique”. Mais soyons réalistes, en 1977 le hard-rock est déjà mûr et entré dans sa 2e période (celle des AC/DC ou Aerosmith), et les expérimentations hors des sentiers battus du rock ne sont pas une nouveauté. Un seul exemple : White light/white heat du velvet Underground, morceau d’une quinzaine de minutes, très dur à l’oreille, qui nous balance dans tous les coins de la pièce comme dans une bonne grosse bataille de polochon où le polochon, ce serait vous. Et c’était en 1967. Mais il était peut-être nécessaire de refaire un coup de chamboule-tout 10 ans plus tard, d’autant que les chapelles et sous-catégories du rock n’avaient fait que se multiplier depuis, sans créer de vraies passerelles.

Rock progressif, reggae, hard-rock, funk, disco, étaient venus s’ajouter aux étagères déjà existantes. En 1976-1977, de l’autre côté de l’océan, des anglais sont eux-aussi en train de metter le feu à la maison, avec un parti pris de spontanéité et de ruer dans les brancards qu’on trouve chez la no wave. Pour être honnète, les angliches sont de loin les plus violents à ce jeu. Mélangeant une culture révolutionnaire européenne et des apports du reggae (concert commun du Clash avec Bob Marley), différents types de punk sont en train de naître, des Sex Pistols aux Clash, sans trop oublier the Police ni ce groupe mancunien à la rage froide, Joy Division.

Par comparaison, ce qu’on entend sur les compils de No wave parait presque arty. Moins rapeux, plus pensé et plus pop aussi. Ce n’est pas une critique. En fait on trouve des échos d’un mouvement dans l’autre. Lizzy Mercier Descloux lorgne elle aussi vers la Jamaïque, tandis que Suicide semble s’inspirer autant du minimalisme américain que des sonorités de Joy division ou Kraftwerk. Je vous signale un article par mal du tout sur la française Lizzy MD dans le Magic de juin (page 78).

L’intérêt de la no wave, et donc celui de ces compilations, est aussi son défaut. Ces groupes cherchaient à se mettre hors de genres et des codes musicaux, mais cette recherche aboutit à une très grande hétérogénéité. Entre le minimalisme de Suicide, les basses funky de Liquid liquid, ou le rock de Lydia Lunch ou de James White, ça part dans tous les sens. Alors que les Anglais, partis dans des directiosn différentes, le font d’un point de départ commun (quand on commence à connaître un peu la période, cette relative cohérence devient sensible). C’est à peine si, comme pour l’apport reggae chez les britanniques, on sent une dose de groove traverser toute la no wave. Encore que… C’est surtout Mercier Descloux qui a franchit les barrières des genres, n’hésitant pas à en changer même, chose que seul un David Bowie ou un Gainsbourg ont su faire sans dévoyer leur personnalité artistique.

L’intérêt de la no wave, et donc celui de ces compilations, est aussi son défaut. Ces groupes cherchaient à se mettre hors de genres et des codes musicaux, mais cette recherche aboutit à une très grande hétérogénéité. Entre le minimalisme de Suicide, les basses funky de Liquid liquid, ou le rock de Lydia Lunch ou de James White, ça part dans tous les sens. Alors que les Anglais, partis dans des directiosn différentes, le font d’un point de départ commun (quand on commence à connaître un peu la période, cette relative cohérence devient sensible). C’est à peine si, comme pour l’apport reggae chez les britanniques, on sent une dose de groove traverser toute la no wave. Encore que… C’est surtout Mercier Descloux qui a franchit les barrières des genres, n’hésitant pas à en changer même, chose que seul un David Bowie ou un Gainsbourg ont su faire sans dévoyer leur personnalité artistique.

La compil NY Noise élargit les contours au-delà de la no wave, incluant un groupe de new yorkaises funk-arty, E.S.G. (qui vient de sortir un nouvel album, soit dit en passant). Preuve s’il en est que les étiquettes finissent rapidement par devenir réductrices et encombrantes, bien que la No wave soit théoriquement réduite à une petit nombre d’artistes du lower Manhattan, on hésite souvent sur les groupes à y rattacher. En plus des habituels DNA ou Contorsions, on croise parfois les noms des Residents (que je croyais naïvement inclassables) ou de Sonic Youth, créés en 1981.

Tout ça peut paraître un peu crypté. Mais si on aime le rock indé, ou si on veut savoir à quoi ressemblait une partie de l’underground new yorkais de l’époque, ou tout simplement pour se mettre de nouveaux sons dans les oreilels, ces 2 compils valent largement le coup.

Tweet